耐久レース参加したいよね〜というわけで、やまさん、JINさん、けんたろうでチームを組んで参戦することになりました。3人で準備を進め、やまさんはシャーシ、JINさんがボディー、私がメカを準備。前日の早朝に担当している部品を持ってレジャーランド厚木に集合。最終組み立て&シェイクダウンを行います。

ZENさんの耐久レースは定期レースのスケールツーリングクラスがベースになっていて、モーター指定(Yokomo21.5T)、タイヤ支給(PAL)、充電電流指定(5A x2)、バッテリー総容量指定(15000mAh以下)となっています。

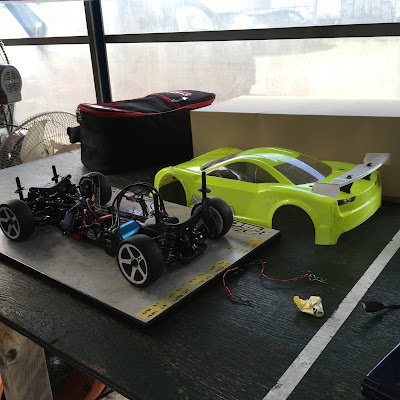

今回の我々の選択はBD-7 RS+1Sサイズの3500バッテリーを4本という作戦。

電飾必須なのですが走行用バッテリーは容量がキビシイので別電源をボディーに貼り付けることで対応しました。

軽量な1Sサイズバッテリーでバランスを取るためにESCは右側に搭載。バッテリーの脱着は"やまさん"特製ホルダーで素早く交換できます。

メカ類はサンワを使用。送信機はM12S、SVZとテレメトリー対応受信機とのセットでバッテリー電圧が確認できるのがメリット。アラームを7.0Vにセットしてブザーとバイブレーターでバッテリー残量をドライバーに知らせます。

ピットではTLSを使用してバッテリ電圧をモニターします。

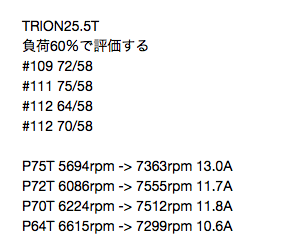

燃費が大事なレースなのでギヤ比や進角の設定がキモになりますが、事前テストができなかったためギヤ比は橋本さんオススメの3.6、進角は効率の下がらない範囲で回転が上がるあたりとしました。

レジャランでの実走テストでは平均電流は11A程度だったので、より高回転を使うZENサーキットでは十分な燃費だと判断。準備を終えました。

レース当日は曇りの天気予報ながら風が強い状況。雨が降り出す前に確認を行いたいので 早めに走行準備を済ませてコースに出ます。

各ドライバーが走行させて大きな問題が無いことを確認、10ラップほどしたところで少しリヤの踏ん張りが足りないようなのでリヤショックを起こします。トータル30ラップほど走行させて1本目のバッテリーでの走行を終了。

ロガーによると平均電流が11Aでしたが先に車体関係の調整を先に進めます。ふらつきが大きめとの指摘があったのでステアリング周りのガタを詰めるためにRS標準のプラ製ステアリングをアルミタイプのものに変更。大分良いフィーリングになってきたようです。

燃費対策でハイポイントを10%程度減らすテストを行ったところ平均電流が12A->11A->10Aと変化しました。ラップタイムは1秒弱変化するようです。

いよいよスターティングポジションと操縦台とピット位置を決める予選のスタートです。と思ったところで雨が降り出してしまいました。すぐに転向は回復しないようだったのでじゃんけんで7番グリッドに決定です。

11:30になり各車グリッドに整列レースがスタートしました。我がチームは燃費をセーブする必要がありますが、序盤の混乱に巻き込まれる恐れを考慮して1パック目はペース配分なしとしました。7番手から5番手まで順位を上げたところで雨脚が強くなりレース中断となりました。

スタート前にアナウンスされていたのですが、各チーム特別な防水対策はしていないためメカ類にダメージがおよぶ程度のコンディションになった場合には赤旗中断。天候回復後に再開する予定でした。

2時前に雨は峠を越えたのですが、コース整備後レースを再開しても2~3時間しか走行できないことなどを考慮して本日のレースは中止、来週への延期となりましたとなりました。

Smart Logger で見てみよう♪

耐久レースはバッテリー交換と燃費マネージメントがポイント。ロガーでバッテリー電圧と電流を中心にデータを見てみましょう。

--- ここから朝の練習走行のデータです ---

平均電圧と周回数のグラフです、電圧が7.0Vになったらバッテリー交換の予定でした。

1回目の走行の青と2回目の走行緑は同じバッテリーなので合計38周程度走行できそうです。黄色のバッテリーは電圧の降下が速く周回数が少なそうなことが分かります。

平均電流と周回数のグラフです。燃費走行をしない状態で10~12A程度。オレンジのハイポイントを減らした場合で1A程度燃費が稼げている様子が分かります。

30mmのモータークーリングファンを装着しているものの、モーター内部の温度は高め。100℃を越えてしまっています。

--- ここからは実際のレースでのデータです ---

10周時点で7.6Vの平均電圧、ほぼ計画通りの良い数値です。このままのペースで走行すればバッテリーが足りなくなることは無かったでしょう。

平均電流もちょうど10A弱をキープしています。他のチームがどの程度のペースだったかは分かりませんが十分勝負できるセットだったと思います。

レースでも10周で30度近く温度が上昇しています。100度程度の高温に8時間耐えることができるのか?モーターの温度は不安材料の1つです。